2024年8月24日

こんにちは🌝いしみね歯科です!久しぶりの投稿となってしまいました^^;

今回は歯と“酸”についてご紹介します⭐️

実は歯は『酸っぱい』と感じるものが長時間口腔内に広がっていると、簡単に歯が溶けてしまうんです😵💫

どうしてそうなってしまうのか、詳しく説明していきます🫡

歯と酸

歯の表面を覆っているエナメル質は人体で最も硬い部分で、“リン酸カリウム”でできています。

ですが、この硬い部分は“酸”に非常に弱く強い酸に触れていると化学反応を起こして分解し、歯の表面のエナメル質が溶けてしまいます。

エナメル質が溶けてしまうと、下の『象牙質』という組織がむき出しの状態になります😖象牙質はエナメル質よりはるかに柔らかい組織になるので、食べ物を噛んだり歯磨きをする摩擦だけでどんどんすり減ってしまうのです😢

この症状を放っておくと、冷たいものが染みる『知覚過敏』になったり、虫歯が一気に進行したり様々なトラブルが生じます。

歯の酸蝕

酸でエナメル質が溶けてしまう現象を『酸蝕』といい、酸蝕により様々な症状が出てしまうことを『酸蝕症』と呼びます。

1日に2回以上、歯が酸に触れ口をゆすがずにいるとエナメル質が酸蝕症になるリスクにさらされます。

酸は直接口にしていなくても、“体内から口の中に出る”場合も考えられます。

例えば、“胃食道逆流症”“摂食障害(過食症・拒食症)”は、体内から酸が口腔内まで上がってきてしまい、その酸が酸蝕症の原因にることも考えられます。

また、直接土に空くものであれば“サプリメントの過剰摂取”も挙げられます。

健康のために服用しているサプリが、まさか酸蝕症を引き起こしているなんて考えられませんね(._.)・・・

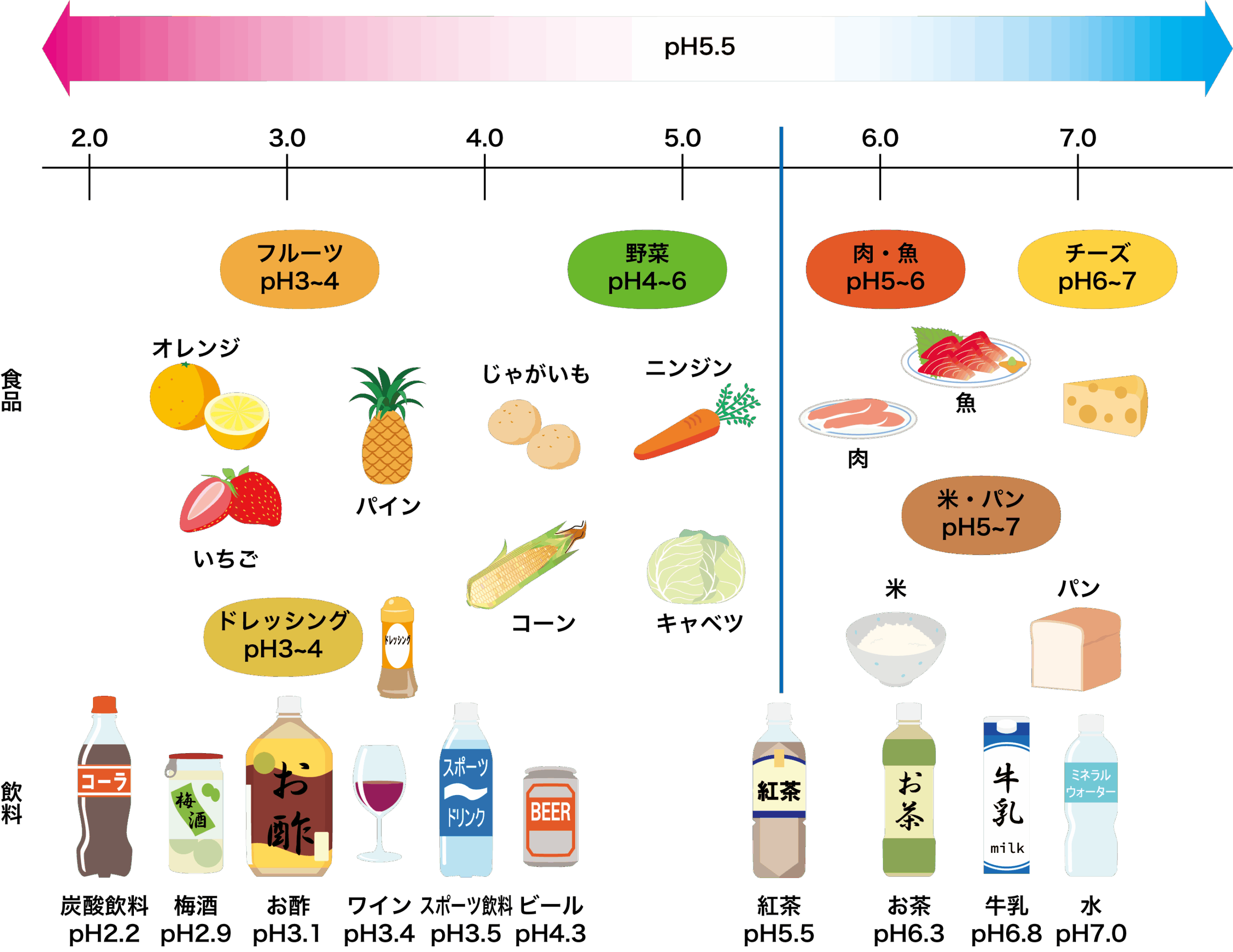

酸蝕症になるリスクが高いもの

- みかんやグレープフルーツレモンなどの柑橘系の果物や果汁からつくられたジュース

- 梅干し

- ビタミンCなどを含む酸性のビタミン剤やサプリメント

- アスピリンなどの酸性薬剤

- 炭酸飲料、黒酢、栄養ドリンク、ワイン、スポーツ飲料

酸蝕症の特徴

- 知覚過敏

- 歯全体が丸みを帯びる

- エナメル質が濁って見えたり、内部の象牙質が透けて見えたりする

- 前歯の表面がスベスベしてツヤがある

- 前歯の先端部分が透けており、ヒビが入ったり欠けたりざらつきがある

- 酸蝕により奥歯のすり減りが加速し、深い凹みや溝が見られる

酸蝕症にならないために

飲食や胃酸の影響で、口腔内が酸性に傾くと酸蝕症のリスクが高くなります。

このリスクを避けるために・・・

- 酸性の飲食物を口にした後は水でお口をゆすぐ

- 酸性飲食物をダラダラ壁たり飲んだりしない

- 就寝前には酸性の飲食物を控える

などが挙げられます。

就寝中は唾液量が少なくなり口腔内が乾燥し、酸性の成分が残りやすくなるのでなるべく就寝前は酸性物を避けましょう☝️

また、酸蝕症の進行を防ぐためには酸性の飲食物を多量に摂取した直後には歯磨きをしないことも意外に大切なポイントです✅

酸性の飲食物を取った直後はエナメル質が柔らかくなっているため、30分ほど時間をおくか水でしっかり洗口してから歯磨きするようにしましょう🪥⭐️

すでに酸蝕症で歯が溶けていた場合

酸蝕症が進行し見るからに歯が溶けていた場合は、被せ物の型取りをして歯の形をもとも近い状態にします

残念ながら、元の歯が戻ってくることはありません・・・(´・ω・)

また、あまりに染みて私生活にも支障が出るほどの痛みがあれば神経を取らなければいけないケースもあります。

被せ物は、保険であれば金属と樹脂の2種類、保険外であればメタルフリーの素材でセラミックやジルコニアとなります。

金属は酸に弱いので、保険の金属の被せ物になるとまた数年後にはやり直さないといけないことが多いです。

やり直しの際は、形成のために健康な歯を削る。その繰り返しとなってしまいます・・・😣

酸蝕症は、虫歯や歯周病に続く第三の歯の疾患で現代の生活習慣病です。

定期的な歯科検診で、早期発見しましょう😸